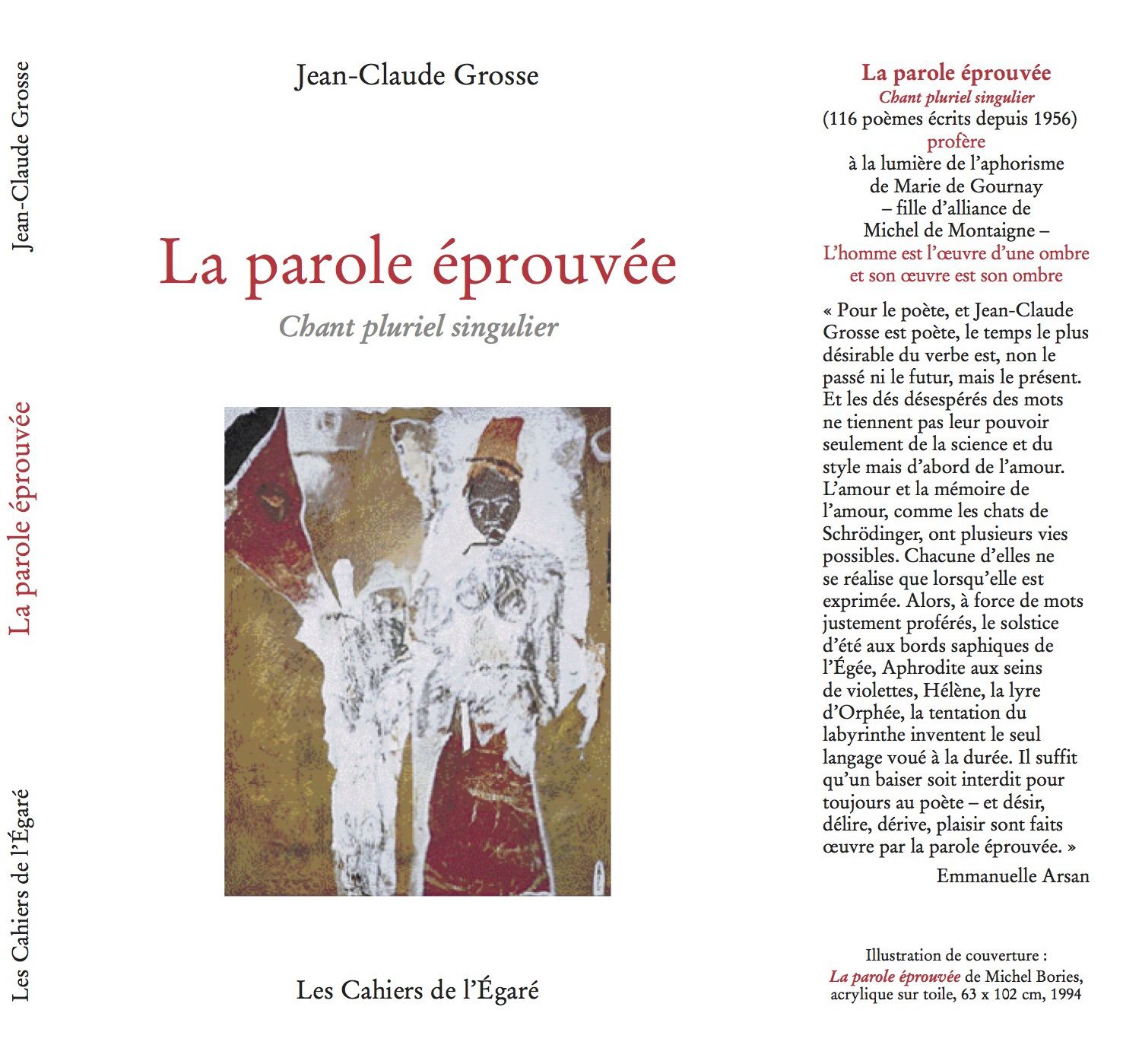

Arthur Rimbaud vu par Ernest-Pignon-Ernest / Yves Broussard, poète et directeur de la revue SUD avec JCG en novembre 1994, ici à Sana'a / La dernière oeuvre de Rothko avant son suicide, le 25 février 1970. « Selon Rothko, l’artiste a pour mission de réparer le monde » Sans titre, 1970.

DEBOUT, LES DAMNÉS DE LA TERRE

" ... Damnés, si je me vengeais!

Il faut être absolument moderne.

..."

tel est le court adieu - Cours à Dieu ! - adressé par Rimbaud aux damnés dont je suis, à la fin de la Saison en Enfer.

Que je lis : la modernité doit être une vengeance.

Si je pose: la modernité, c'est la virtualité devenant actualité - aujourd'hui nommée Virtual/Reality, VR - j'obtiens: la modernité - la nouveauté/le nouveau toujours renouvelé - n'est moderne que si elle est une vengeance.

Vengeance personnelle d'un : Rimbaud - Poète, Voyant.

Injonction, souhait à usage individuel en présence des témoins, les damnés, pris à témoin.

Car il est seul, celui qui avait "cru acquérir des pouvoirs surnaturels."

Et damnés, ceux qui n'y ont jamais cru, qui n'y croient toujours pas, qui n'y croiront jamais.

"Eh bien! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs!

Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée!

Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre!"

Pouvoirs surnaturels du mage et de l'ange, par delà le bien, et le mal ?

Mensonge, pour lequel il demandera pardon.

Redevenant paysan. (Ô réalité! la terre est basse!)

Donc, se venger du mensonge - de la tromperie ("Suis-je trompé ?").

Comment ? En les redoublant. En persévérant. "Tenir le pas gagné"

La vérité ?

Je n'ai pas de pouvoirs surnaturels.

Je n'ai pas "créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames."

Je n'ai pas "essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues".

Qu'importe !

Je persévère. Je tiens le pas gagné.

"Armé d'une ardente patience... il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps."

Quelques damnés - quelques témoins (pas des poètes!) :

Se moque-t-il ? persévérer ne peut transformer l'échec en réussite.

S'il ne croit plus à son entreprise de Voyant, lui qui a mené "le combat spirituel... aussi brutal que la bataille d'hommes" et dont nous savons si peu de ce combat là, mené par si peu, il ne nous fera pas croire qu'il peut continuer à le mener comme une vengeance : la nouveauté pour la nouveauté/ la modernité pour elle même sans souci de sa moitié/ son contraire: l'éternité.

(Out ! Baudelaire !)

Visualisez ! (Interruption interactive de Gloseur) :

Pétard mouillé, son slogan!

L'aventure spirituelle d'Arthur se conclut par un échec et une lourde retombée dans la réalité.

Plouf dans la flaque où échoue le bateau ivre !

(Gloseur a glousé - facile valise !)

Visual (Retour-zoom sur quelques damnés) :

Ouf ! Nous sommes dispensés de l'aventure spirituelle puisqu'elle finit les pieds sur terre, fait retomber sur pierre, dans l'attente goulue de la goule, "des vers plein les cheveux et les aisselles et encore de plus gros vers dans le coeur".

Glouseries :

1 - Nous arrivons ici (avec Il faut être absolument moderne) à une conclusion laïque et "progressiste" de la Saison en Enfer.

(Suzanne Bernard 1960)

2 - Il faut être absolument moderne, ne signifie pas seulement faire le geste d'embrasser le présent, mais celui qui, ce faisant, choisit précisément ce qui va porter fruit dans un lendemain qui sera meilleur.

(Margaret Davies 1975)

1989-1990-1991.

Mur tombe.

Des balcons idéologiques délacés ouvrent sur

"l'immense opulence inquestionnable!"

Ô miches molles, mille moches vous contemplostâtent !

3 - Cette évidence à la Schopenhauer - un monde plus mauvais étant impensable, ce monde est le pire des mondes possibles - (référence à la lettre d'Arthur du 25 mai 1881 : "Enfin, puissions-nous jouir de quelques années de vrai repos dans cette vie; et heureusement que cette vie est la seule, et que cela est évident, puisqu'on ne peut s'imaginer une autre vie avec un ennui plus grand que celle-ci!") suffit pour rendre à l'état de "rinçures" tous les appels à l'avenir et aux lendemains meilleurs.

(François Carassan, Rimbaud, le passant immobile, 1991)

Donc (fil à retrouver)

Quelques damnés : ........., soit.

Mais les proses - sans volonté de faire oeuvre, exceptée la Saison en Enfer - sont là. Les Plainted Plates. En désordre. Sans paternité reconnue par Arthur. Mais enfantées par lui.

Nouvelles fleurs. Nouvelles langues. Génie.

Aussi réelles que le réel, s'y ajoutant, le modifiant. Nées du néant (du virtuel).

S'inscrivant dans le temps humain (s'actualisant dans l'aventure humaine - quelle postérité, Arthur ! à te redresser dans ta tombe !).

Et qu'importe si elles font énigme, si le temps n'est pas encore venu de leur faire dire ce qu'elles disent, "littéralement et dans tous les sens".

D'horribles travailleurs s'y sont attelés. Comme "d'autres horribles travailleurs (ont commencé) par les horizons où l'autre s'est affaissé."

Qui oserait affirmer qu'il n'y a pas eu de grands malades, de grands criminels, de grands maudits, de suprêmes savants, depuis Rimbaud ?

L'Oeuvre-Poésie est en avant, l'Oeuvre-Vie en est un moment.

Qu'il arrête de faire feu sur lui qui veut un "Départ dans l'affection et le bruit neufs", celui qui fait d'Arthur : un passant immobile, un désillusionné de la vraie vie !

Il ne lui prête que sa propre impuissance.

Il veut faire croire qu'il fait oeuvre de sapeur en désamorçant les charges creuses :

"changer la vie", "le poète (sera) vraiment un multiplicateur de progrès"

pour les réduire en mots inertes:

"la vie est la farce à mener par tous", "l'art est une sottise".

Le culot d'utiliser une vie dont le destin est de devenir cul-de-jatte pour démontrer que l'espoir, ça lui fait une belle jambe.

"Ici rien de rien" disait A. de Charlestown.

Et le sapeur de service de tirer la leçon universelle:

cela est vrai à présent de partout, d'ici-bas et d'ailleurs, vérité à faire pleurer nuit et jour :

rien qu'ici et rien d'autre, sans nulle échappatoire ni le pouvoir de faire un pas.

(François Carassan, Rimbaud, le passant immobile, 1991)

Le culot de faire croire qu'on touche à l'essentiel pour faire le vide. L'essentiel étant : il n'y a que cette vie et sa misère, la triste réalité.

Et pan ! sur les illusions.

Le sapeur Carassanbeur se sert d'une "philo" dualiste (réalité/illusion) pour faire d'Arthur, la figure de l'impasse et dire ainsi l'impasse qui clôt le cours aporétique de toute existence.

"À une raison", par le damné que je suis:

On peut être Rimbaud d'Abyssinie, haïr "maintenant les élans mystiques et les bizarreries de style" sans que cela disqualifie ce que l'on récuse, sans que cela aplatisse ce qu'on a érigé.

Il eut fallu le feu.

Non le silence - qui n'en est pas un - (lettres, rapports, mémoires: 235 documents recensés de 1880 à 1891 !)

Peut-être s'est-il affaissé ?

D'autres sont venus depuis.

Je peux aussi préférer - question de goût, de bon goût - l'Arthur de la Saison, des lettres du Voyant et des Coloured Plates au Rimbaud d'Abyssinie dont les lettres m'émeuvent (me mettent hors de moi).

Je ne lui dois aucun culte d'autant que je ne saurais le trouver dans sa vérité, le retrouver dans sa réalité.

Croyant parler de lui, je ne fais que parler de moi sans bien savoir qui je suis.

Car "Je est un autre".

Corollaire : "c'est faux de dire : je pense; on devrait dire : on me pense. Pardon du jeu de mots".

Comment ne pas savourer aujourd'hui la complexité, l'ambiguïté de ce Je que jeuh m'attribue ?

Qui peut prétendre y voir clair quand les recherches actuelles sur le cerveau déconcertent nos méthodes d'analyse classiques, tout se passant comme si l'encéphalisation "sculptait" quelques cent milliards de neurones, éliminant par la mort neuronale, les neurones superflus pour dégager une "forme" nous obligeant à renoncer à la conception d'un programme strictement défini ?

Comment ne pas savourer aujourd'hui la complexité d'une notion née au XIII° siècle, ce "réel" qui s'accouple au "virtuel" jubilatoire.

Wouaf ! Wouaf !

L'avenir - l'à venir - ce n'est qu'un début ! - c'est le Home Reality Engine et les performances du gant magique - le dataglove.

Z'yeutez !

Japs jouissant dans femmes virtuelles !

Quel con ne rit ?

"Chanaan féminin dans les moiteurs enclos !" s'exclamait déjà le Sonnet du Trou du Cul.

Pas question de faire de Rimbaud, un prophète.

Plutôt, quels jeux possibles à partir du double Rimbaud ? de celui que jeuh voit double ?

1 - Le Poète Maudit qui se révolte contre - contre - contre - qui participe à l'illuminisme social et utopique de la Commune (18 mars - 27 mai 1871, Mur des Fédérés!), qui se débarrasse de la vieillerie poétique et en cinq ans actualise un chemin possible de Poésie.

2 - L'Horrible Travailleur qui exerce des "métiers idiots", qui fait venir d'Europe des kyrielles de livres techniques, qui voudrait aller à Panama s'il y a des grands travaux en cours, qui déjà en octobre 1875 demande à Ernest Delahaye "en quoi consiste le bachot ès sciences actuel" et qui en mai 1883 rêve d'élever un fils pour "l'armer de l'instruction la plus complète qu'on puisse atteindre à cette époque" et qu'il verrait "devenir un ingénieur renommé, un homme riche et puissant par la science".

La Poésie a-t-elle momentanément échoué à actualiser les virtualités de la modernité techno-scientifique ?

La Techno-science réussira-t-elle avec les cyberspaces à devenir une activité créatrice isomorphe de l'activité artistique ?

Questions agissantes qui demandent aux Poètes de se former aux sciences "dures" et à la high-tech, et aux ingénieurs d'apprendre à sculpter, y compris et surtout les logiques "molles", à l'image des langues.

On va à la vie sublime, ô beauté, par le Nombre et l'Harmonie.

Foin des alarmes et des baudrillardises !

Poètes et Ingénieurs : même combat.

La guerre du Golfe n'aura pas lieu.

Un damné assis devant son ordi : Jean-Claude GROSSE

Yémen-Aden-Crater-Maison Rimbaud

11-18 novembre 1994

(Ce texte est paru dans le N° 112 de la revue SUD en 1995)

Je ne suis plus sûr presque 30 ans après qu'on va à la vie sublime, ô Beauté, par le Nombre et l'Harmonie

une alliance entre poètes et ingénieurs-savants me semblant, vu ce qui s'est développé depuis un siècle, une illusion

les uns cherchant la beauté (y compris de la laideur)

les autres, le pouvoir au travers du savoir

le développement de l'IA semble une menace majeure pour l'humanité

en plus des autres

Jeanne-Claude Grosse, le 2 décembre 2023

JCG et Yves Broussard

Cet article a été écrit pour le colloque d'Aden de mi-novembre 1994, organisé à la Maison Rimbaud d'Aden, grâce à l'ambassadeur de France au Yémen à ce moment-là, Marc Laugel, colloque qui accueillit pas mal de personnalités Jean d'Ormesson, Salah Stétié, Alain Borer...

la maison Rimbaud-Bardet à Aden

vue du toit de la maison Rimbaud

quelques participants au colloque

Alain Borer faisant son exposé; à g., l'ambassadeur, Jean d'ormesson;

à d., 2° rang, Salah Stétié

vue depuis Kawakaban

Je fis partie du voyage comme éditeur possible d'une revue bilingue Crater qui ne vit malheureusement ou heureusement jamais le jour.

La maison Rimbaud est devenue l'hôtel Rambo m'a dit plusieurs années après, un membre de la délégation.

Rimbaud par Ernest Pignon-Ernest

Le texte de la Saison, précisément et patiemment commenté par Alain Bardel

Rimbaud

Arthur

On t'appela pas Jean !

Né blasphémateur en 1854 à Charleville ouvrant ainsi la voix aux

abominables massacrosités

ardennaises -

Pas étonnant que ton père se soit éclipsé !

Tu entres à l'école à 8 ans

Petit latiniste doué !

En octobre 1869

Rimbaud écrit de la poésie

en grec français -

Fugue en train

pour Paris sans billet,

mais le miraculeux Chef de Train mexicain

l'expulse du rapide pour le Ciel, qu'il

n'emprunte plus puisque

le Ciel est partout -

Les vieilles pédales

interviennent néanmoins -

Rimbaud stupéfait Rimbaud

s'engage dans la Garde Nationale

verte, marche fier

dans la poussière avec ses héros -

Espère se faire sodomiser,

rêvant de la Fille suprême.

On bombarde des villes pendant que

Fixement fixement & pinçant

sa lèvre dégénérée il contemple

de ses yeux gris

La France Fortifiée -

André Gill annonçait

André Gide -

Longues randonnées en lisant des poèmes

dans les Meules de Genet -

Le Voyant est né,

le voyant déréglé tourne son

premier Manifeste,

donne des couleurs aux voyelles

& entoure les consonnes de soins jaloux,

subit l'influence

de vieilles Tapettes françaises

qui l'accusent de constipation

cérébrale & diarrhée

verbale -

Verlaine le fait venir à Paris

avec moins d'aplomb que Rimbaud

ne renverra des filles en

Abyssinie -

« Merde ! » s'écrie Rimbaud

dans le salon Verlaine -

On jase à Paris – L'épouse Verlaine

est jalouse d'un garçon

qui a un trou à son pantalon

L'amour envoie de l'argent de Bruxelles

La Mère Rimbaud déteste

l'importune Madame

Verlaine – À présent ce dégénéré

d'Arthur est soupçonné d'être

poète

Dans le grenier-hurloir

Rimbaud écrit Une saison en Enfer,

sa mère tremble -

Verlaine donne de l'argent & des coups de revolver

à Rimbaud -

Rimbaud va trouver la police

& déclare son innocence

comme la blême innocence

de son divin Jésus féminin

-Pauvre Verlaine, 2 ans

de cabane, mais un couteau aurait pu

lui percer le cœur

-Illumination ! Stuttgart !

Étude des Langues !

À pieds Rimbaud traverse

& admire les cols

alpins arrive en Italie, cherche

des clochettes de trèfles, des lièvres,

des Royaumes de Génies & n'a devant lui

que la vieille

mort du soleil Canaletto

sur des vieilles bâtisses vénitiennes

-Rimbaud apprend la langue

-a vent des Alleghanys,

de Brooklyn, des dernières

Plages américaines -

Meurt son angélique sœur -

Vienne ! Il regarde les pâtisseries

& caresse de vieux toutous ! J'espère !

Ce matou toqué

s'engage dans l'armée néerlandaise

& s'embarque pour Java

commande la flotte

à minuit

à la proue, seul,

personne n'entend ses Ordres

excepté les poissons qui brillent

dans la mer – Août n'est pas

le moment pour moisir à Java -

visant l'Egypte, le voilà de nouveau

planté en Italie il rentre donc

chez lui au profond du fauteuil

mais aussitôt

repart, pour Chypre où il

dirige une carrière -

à quoi ressemblait-il

désormais, ce Rimbaud

Nouvelle Manière ? - Poussière de pierre

& dos noirs & toux

des ouvriers, naît le rêve

d'Afrique en l'esprit

du Français, - Infirmes

des tropiques : on les aime

toujours – La Mer Rouge

en Juin, la côte cliquette

arabique – Harar,

Harar, magique

comptoir – Aden, Aden,

Sud des Bédouins -

Ogadine, Ogadine encore

incognita – Pendant ce temps

Verlaine est assis à Paris

à boire des cognacs et à se demander

à quoi Arthur ressemble

maintenant, si leur sourcil

est morne, eux qui croyaient naguère

à la beauté des sourcils -

Qu'importe ? Qu'est-ce que c'est

que ces Français ?

Rimbaud m'a jeté cette pierre

à la tête !

Rimbaud sérieux rédige

d'érudits & élégants articles

pour des Sociétés

de Géographie, & après guerres

ordonne à la Fille du Harar

(Ha Ha!) de rentrer

en Abyssinie, & elle

était jeune, yeux

noirs, lèvres épaisses, cheveux

bouclés, seins comme

du bois poli avec

des tétons cuivrés, & bracelets

aux bras & elle joignait

les mains au

centre de son bassin & avait

les épaules aussi larges que

celles d'Arthur, & de menues oreilles

-Fille de quelque

caste de Bronzeville -

Rimbaud connaissait également

les Polynésiennes aux hanches étroites

aux longs cheveux tombants

& tétons minuscules & pieds majuscules

Finalement il se lance

dans le trafic illégal de fusils

à Tadjourah

voyages en caravane, furieux,

une ceinture d'or

lui entourant la taille -

Et s'être fait baiser par le Roi Ménélik !

Le Shah du Choa !

Le bruit que font

ces noms

dans ce cerveau français !

Été au Caire,

vent citron amer

& baisers dans le jardin de poussière

où des filles s'accroupissent

à la brune en ne pensant

rien -

Harar ! Harar !

En civière à Zeilah

on le transporte gémissant sur son

anniversaire – le bateau

rentre à Marseille

château crayeux plus triste que

le temps, le rêve,

plus triste que l'eau

-Carcinome, Rimbaud

est rongé par la maladie

de survie – On ampute

sa belle jambe -

Il expire dans ses bras

de Sainte Isabelle

sa sœur

& avant de monter au Ciel

envoie ses francs

à Djami, Djami

le garçon du Harar

son domestique

8 années dans l'Enfer

africain du Français,

& tout cela pour

rien, comme

Dostoïevski, Beethoven

ou Vinci -

Aussi, poètes, rien ne presse

& taisez-vous :

Rien n'a jamais donné

rien.

1960

JACK KEROUAC

POÈMES DISPERSÉS

Traduit de l'anglais (États-Unis)

par Philippe Mikriammos

tombé dessus, mardi 28 juin 2022 à 9 H 10

sur ce poème de jack K

et sur cette photo du livre de jack K lu en américain

par la russe polyglotte dasha K

photo prise à Bonnieux en août 2011

livre de jack K lu en américain par la russe polyglotte dasha K photo prise à Bonnieux en août 2011 / dasha K au bord du Baïkal en août 2010 / JC et Arthur au Baïkal en août 2010

Splendid Hôtel, un voyant en enfer, film vu le 1° décembre 2023, film étonnant-détonnant-déconnant

voir après ce film, étonnant-détonnant-déconnant, l'entretien avec le réalisateur

ou le paradoxe de Rimbaud :

poète cessant d'écrire des poèmes parce que devenu son poème

ce Rimbaud, incarné en 8 jours mais conçu pendant 10 ans, m'a fait rire plusieurs fois

l'icône, le mythe du voyant par dérèglement de tous les sens retombe sur terre à Tadjoura, petite ville de la Mer Rouge

il y rêve d'un présent de bourgeois, riche, marié avec un fils savant ou ingénieur

la vision proposée par ce film me semble à l'opposé de celle que j'ai développée dans Debout les damnés de la Terre, Il faut être absolument moderne, dont je ne suis plus sûr presque 30 ans après qu'elle soit juste, une alliance entre poètes et ingénieurs-savants me semblant vu ce qui s'est développé depuis un siècle, une illusion, les uns cherchant la beauté (y compris de la laideur), les autres, le pouvoir au travers du savoir; le développement de l'IA semble une menace majjeure pour l'humanité, en plus des autres

le paradoxe de Rimbaud : poète cessant d'écrire des poèmes parce que devenu son poème ce Rimbaud, incarné en 8 jours mais conçu pendant 10 ans, m'a fait rire plusieurs fois l'icône, le mythe du voyant par dérèglement de tous les sens retombe sur terre à Tadjoura, petite ville de la Mer Rouge il y rêve d'un présent de bourgeois, riche, marié avec un fils savant ou ingénieur

pendant ce temps Jacques Livchine

(théâtre de l'Unité, 80 ans, né le 23 janvier 1943 au Chambon-sur-Lignon)

qui a répété depuis mai le chemin de Rimbaud devant la maison de Rimbaud à Roche dans les Ardennes

et dans le Doubs

est au Harar pour y célébrer Rimbaud et la Saison en enfer

il a informé 100 médias français, aucun ne s'est déplacé

célébration se fera dans l'indifférence des pantoufles

Le théâtre de l’Unité a décidé de fêter les 150 ans d’une saison en enfer à Harar, en Ethiopie, à l’endroit même où il avait vécu dix ans

ce sera les 2 et 3 décembre 2023 à 16 H 30

En Éthiopie on compte à partir de 6 h, si je dis j’arrive à 9h30, mon interlocuteur Ethiopien note 15h30 et même l’année, là bas on est en 2014, et l’année compte 13 mois. Oh l’angoisse.

la valise de Rimbaud / le décor arrivé à Harrar / 132 ans que ce bousculeur, cet empêcheur, ce dérangeur, hors cadre, hors norme, hors tout, est mort à Marseille à l’âge de 37 ans après une année d’atroces souffrances et sa jambe amputée. Arthur Rimbaud. 1854/ 10 novembre 1891. `Ses derniers mots : Dites moi à quelle heure je dois être transporté à bord. Le théâtre de l’Unité a décidé de fêter les 150 ans d’une saison en enfer à Harar, en Ethiopie, à l’endroit même où il avait vécu dix ans, ce sera les 2 et 3 décembre 2023 à 16 H 30, vous êtes bien sûr conviés. Photo de Nadège Vermot : sur les rails de la gare de Voncq, de là il est parti pour son dernier voyage /

Isabelle Conrod Faudra inviter Patti Smith ! Jacques Livchine Patti se trouve trop vieille pour aller à Harar et elle a peur la couarde. Si vous avez l’intention de venir on propose des places depuis l’Europe à 2350 € tout compris

La plaque posée sur une façade de l’hôpital de la Conception, à Marseille

Jacques Livchine

(80 ans, part à Harar, proférer la saison en enfer)

Tout ce qui n’a pas été écrit, n’aura pas été vécu dit Annie Ernaux.

Etrange lubie que d’aller se perdre en Abyssinie pour comprendre Rimbaud.

Il faut imaginer un voyage là -bas en 1880, via le canal de Suez, Aden, la mer rouge, Zeilah puis trois semaines de chameau jusqu’à Harar.

Alors sur l’échelle des souffrances humaines, tout ce que nous vivons là est totalement et infiniment dérisoire.

Nous sommes devenus des naufragés de l’aviation civile, des victimes de Lufthansa.

Après 3 jours nous ne sommes toujours pas arrivés à Harar.

Basel Frankfurt. 27 novembre 2023. Il neigeotte. On nous dit : vol retardé mauvaises conditions atmosphériques.

Sauf que le ET 707 pour Addis Abeba ne nous a pas attendu.

L’aéroport de Frankfurt est vide, on marche 5 kms dans des couloirs désertés avant de trouver un comptoir qui nous dit : trouvez -vous un hôtel et renvoyez -nous la note. Et repassez demain aux heures de bureau.

Mais voilà, c’est la grande Messe ici, tout est plein. Un chauffeur de taxi nous conduit près de la Banhof.

On finit par trouver 3 chambres pour 900 € .

Jacques a évidemment perdu la carte visa de l’Unité et sa tablette etc.

De bon matin le 28, on a pris le RER allemand pour rejoindre l’aéroport, c’était bourré, on s’est assis Hervee et moi, octogénaires dans un compartiment de première à cinq places, tranquillement puisque personne ne s’est levé pour céder sa place aux vieux. Un contrôleur est arrivé cinq secondes après, nous a empêché de sortir, et a réclamé deux amendes à 60 €. Négociations vaines, si on ne paie pas nous remet à la police etc . Quoique d’origine afghane, il est devenu carrément allemand, ++, belle assimilation et nous disant : ici c’est pas la France. En anglais. .

Episode comptoir assistance “rebooking”.

On nous dit d’aller à Milan à moins que nous préférerions le Caire pour attraper un vol pour Addis Ababa à 22 H 55.

Embarquement à 20 H pour Milan, ça fait neuf heures que nous errons entre les boutiques rutilantes de richesses et les immigrés de toutes nations.

Cet aéroport est la vraie folie de l’occident.

Et ce qui n’était pas prévu arrive à 20 H : vol pour Milan “délayed”

Le Frankfurt Milan est tombé en panne de freins au départ, l’équipage a épuisé ses heures il faut le changer et rebelote, deux heures de retard. Et le même scénario que la veille.

L’Ethiopian Airlines 727, est parti sans nous.

A minuit, Milan airport désert : on a retrouvé nos onze valises par hasard sur un tapis roulant, et là en deux taxis on nous a emmené dans l’Ibis à dix kilomètres de l’aéroport. Prise en charge, ouf. Sandwiches.

Sauf qu’il faut assurer la suite.

Le comptoir Ethiopian air lines ne sera ouvert qu’entre 4 et 5 heures du matin apprend -ton.

On délègue le plus jeune Alexandre qui parle italien et le plus vieux qui traîne ses arthroses.

4 heures du matin, hagards.

Suspense insupportable, on est renvoyé à Lufthansa puis à un minuscule comptoir de billetterie.

Une femme potelée, la soixantaine, nous toise derrière l’hygiaphone, l’air de dire : situation complexe et inextricable. Jacques connait tous les codes du voyage par coeur : TNDK ou AZEGIL. ,

Je surveille les coins de sa bouche, une bouche muette ça raconte beaucoup de choses. Elle fronce, elle se tend, serre les dents, soupire, mastique, grimace, se mord la lèvre, se crispe, puis appelle je ne ne sais pas qui.

Alors les scénarios s’enchaînent dans ma tête : 3354 € on rachète les six voyages, ou bien on on en appelle au directeur de la Lufthansa, on lui réclame dommages et interêts.

Et Rimbaud m’attaque par bribes :

A quatre heures du matin l’été

le sommeil d’amour dure encore.

Ça s’arrange, elle nous tend un papier. Il est 5 H. Le bureau des billets ouvre à 7 H 30 .

Non non, pas ce supplice, pas 2 H 30 d’attente. On reviendra plus tard.

Trouver les taxis, remonter la file et bien sûr : impossible, il vous faut prendre un taxi local .

1 °C

Au secours , on appelle l’Ibis.

Pour 10 € dans quinze minutes un dénommé Antonio nous prendra porte 10.

Tout là bas la porte 10.

Opération terminée.

la vraie valise de Rimbaud

à Harar, le 2 décembre 2023

Jacques Livchine

(80 ans, part à Harar, proférer la saison en enfer)

2 décembre 2023 à 16 H. Porte Asum Beri Harar

J’avais rêvé ça comme une grande première.

Pour la première fois les ruelles d’Harar, les portes d’Harar, les places d’Harar, les remparts d’Harar, les hyènes d’Harar, le quat d’Harar, allaient enfin pouvoir écouter ce que Rimbaud écrivait à leur propos il y a cent cinquante ans sans y être jamais allé.

Marcher là où il avait marché, reprendre la porte Asum Beri, par laquelle il était rentré dans Harar, retrouvé la place de son commerce sur la place Feres Magala,détruit en 1915, et puis se laisser enivrer par un mélange de senteurs incroyable, un climat printanier en décembre, c’est justement en décembre 1880 qu’il fut le quatrième européen à pénétrer dans cette ville de 30 000 habitants à l’époque qui avait déjà ses hyènes et son café et ses épices. Il n’avait que vingt six ans, avait écrit une saison en enfer à 19 ans, il y a exactement 150 ans.

J’avais rêvé que les télévisions du monde entier allaient couvrir l’événement , que RFI, Télérama, France Inter, France Culture, Libération, allaient envoyer leurs correspondants. Or comme Rimbaud le fut, nous sommes magnifiquement ignorés, il l’avait prédit : “moi moi qui me suis cru mage ou ange dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre”.

J’avais écrit cent lettres aux médias pour venger la totale indifférence dont Rimbaud avait été la victime lors de la parution à compte d’auteur chez un éditeur belge d’une saison en enfer.

En résumé le 2 décembre 2023 à 16 H, “ recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle et armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes” et nous marcherons jusqu’au Musée Rimbaud, ce sera notre hommage à ce poète, qui aura vécu dix ans à Harar jusqu’à ce que le cancer des os ravage son genou gauche.

“Allons la marche le fardeau le désert l’ennui et la colère.”

à Harar, le 2 décembre 2023

un article inespéré !

page FB de Jacques Livchine, 3 décembre 2023

Le Théâtre de l’Unité fête Rimbaud à Harar

Ils ont dit, joué, embrassé « Une saison en enfer » dans un coin des Ardennes, là où Rimbaud avait écrit son poème incendiaire il y a cent cinquante ans. Ils le diront à nouveau ce dimanche et lundi à Harar, en Éthiopie où Arthur espérait revenir.

A quatre-vingt ans, Jacques Livchine ne renonce à aucun de ses rêves. Avec sa vieille acolyte Hervée de Lafond et quelques autres comparses ( Faustine Tourban, Marie-Leila Sekri, Alexandre Santoro et Clément Deyfus) plus jeunes, Livchine pilote le dernier projet en date du Théâtre de l’Unité, compagnie française toujours sur la brèche. Après avoir inventé la 2CV théâtre, le théâtre pour chiens, fait du théâtre sous une grande jupe, créé un spectacle durant 13 jours et autant de nuit à l’occasion du changement de siècle et créé le premier et unique centre d’art et de plaisanterie du monde tout en parcourant ce dernier dans tous les sens, le Théâtre de l'unité a décidé d’honorer Arthur Rimbaud sur les terres de son dernier voyage, le Harar, à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de l’édition originale de Une saison en enfer publiée à Bruxelles en 1873.

« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs , où tous les vins coulaient/ Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux -Et je l’ai trouvée amère -Et je l’ai injuriée. / Je me suis armé contre la justice. / Je me suis enfui. O sorcières, ô misère, ô haine, c‘est à vous que mon trésor a été confié !»

Ainsi commence Une saison en enfer. Après l’avoir rôdé au festival Chalon dans la rue, le Théâtre de l’Unité a lu l’entièreté du texte les 13 et 14 mai dernier à Roche, dans les Ardennes, « à l’endroit exact où Rimbaud à l’âge de 19 ans avant pondu ce texte de rage et de feu » écrit Jacques Livchine. Puis ils sont allés à pied jusqu’à la gare de Voncq d’où Rimbaud était parti, escomptant retourner en Afrique. Il mourra en chemin à Marseille, le 10 novembre 1891, à 37 ans.

Livchine a réuni une petite troupe allant de 24 à 80 ans. Tous sont partis pour l’Éthiopie. Ils diront, joueront Une saison en enfer ce dimanche et lundi à Harar devant le musée qui porte le nom du poète. « C’est le feu qui se relève avec son damné » conclut Une saison enfer. Il y a longtemps que ce feu habite Jacques Livchine. « Rimbaud m’a ouvert les yeux à l’âge de 17 ans, c’est lui qui ne mes fermera » conclut le fringant octogénaire.

Jean Pierre Thibaudat Blog médiapart

Incroyable ce Thibaudat, l'ex critique dramatique de Libération qui nous connait depuis plus de cinquante ans et ne nous oublie jamais. Il avait sorti un papier en 1982 qui nous a fait connaitre et nous a permis d'exister pendant un demi -siècle. Nous lui devons beaucoup. Qu'il soit remercié par les dieux du théâtre.

magnifique création sonore des Illuminations avec des voix remarquables : Mulatu Astatke, Abel Ferrara, Melvil Poupaud, Charlotte Rampling, Patti Smith

/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0xm4ak8BlrI%2Fhqdefault.jpg)

A l'occasion de la sortie de "Arthur Rimbaud : Une saison en enfer", aux éditions Gallimard, Augustin Trapenard a rencontré Patti Smith à Chuffilly-Roche, dans la maison où Arthur Rimbaud a éc...

https://www.youtube.com/watch?v=0xm4ak8BlrI

A l'occasion de la sortie de "Arthur Rimbaud : Une saison en enfer", aux éditions Gallimard, Augustin Trapenard a rencontré Patti Smith à Chuffilly-Roche, dans la maison où Arthur Rimbaud a écrit "Une saison en enfer". L'artiste américaine se confie à l'animateur sur son lien avec le poète, ce qu'il lui a appris, ce qu'il représente pour elle, encore aujourd'hui et depuis son adolescence.

L’Angle du bac , sculpture de Virginia Tentindo

« Elle émerge des plis de la vague. Mélusine après le cri, elle écoute aux coquillages, à droite le chant de l’oiseau phénix et de la baleine bleue, à gauche les battements de cœur de l’amour.

Devant elle, tenu par la main aux lignes d’air, s’ouvre le livre de la connaissance de ce qui fut et de ce qui sera, tandis que l’autre main, aux lignes de feu, la fait jouir.

Et rugissant sous la vague, drapé de la peau des ondes, veille le lion vert des transmutations philosophales ».

Joël Gayraud, Les tentations de la matière. Poèmes sur des sculptures de Virginia Tentindo. Pierre Mainard, 64 p.

"Quand j’entrai pour la première fois dans l’atelier de Virginia Tentindo, je crus traverser le miroir. Là, dans une pénombre de forêt vierge parcourue d’impalpables bruissements d’ailes, des créatures d’argile, de marbre, de porphyre et de bronze m’attendaient depuis toujours. Elles posaient sur moi ce regard venu de très loin, si pénétrant, mais sans rien d’inquisiteur, qui est le propre des étoiles dans la nuit claire et des enfants au réveil. Je n’aurais su dire d’où elles venaient, ni de l’Égypte pharaonique, ni des Indes ou de la Chine, ni des pays Maya ou Inca, ni des rivages innombrables de l’Océanie. J’avais débarqué sur une île n’apparaissant sur aucune carte. Une île peuplée de formes où je percevais, mêlés dans une sarabande immobile, des chats, des lions, des lièvres, des figures simiesques ou humaines et le visage même de la mort. Elles constituaient un monde unique, qu’on ne pouvait ramener à rien de connu, sauf à en perdre la signification. Malgré la confusion des genres et l’hybridation des espèces et des règnes, les sculptures de Virginia possédaient chacune leur caractère, défini par les noms dont elle les avait pourvues. Bien sûr, elle les avait nommées comme elle les avait créées, au gré de sa rêverie. Je m’avançai parmi elles, en les caressant de la main après les avoir cajolées du regard, éprouvant la douceur sensuelle du porphyre, les courbes tendues du bronze, la peau soyeuse de l’argile. Et de la même grave candeur avec laquelle elles m’avaient regardé, elles se mirent à me parler par-delà leurs lèvres muettes. À chacune de mes visites, je recueillais leurs paroles et c’est ainsi que peu à peu sont nés les poèmes que je leur ai consacrés dans ce petit livre."

de Rimbaud à Pessoa / devant le café Brasileira, à Chiado

Le 29 novembre 1935, jour de son admission à l’hôpital Saint-Louis des Français pour une cirrhose du foie décompensée, Fernando Pessoa (alias Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, Bernardo Soares, et quelques 72 autres compagnons de route) signe un dernier mot "I know not what tomorrow will bring". ll meurt le lendemain, à 47 ans, pauvre et méconnu du grand public, estimé seulement d'un petit cercle d'amis.

Écrit au crayon sur le mur, derrière son lit. Fernando Pessoa, qui portait en lui tous les rêves du monde

Son enterrement à Lisbonne, il est allé au cimetière des Prazeres, plaisirs Et on l'a installé pour l'éternité dans l'allée nord du couvent de Hyéronimos, à Belém.

statue sur un banc, sur une petite place au bord du Bairo Altodevant le café Brasileira, à Chiado

"Je ne suis pas pressé. Pressé pour quoi ?

La lune et le soleil ne sont pas pressés : ils sont exacts.

Être pressé, c’est croire que l’on passe devant ses jambes

Ou bien qu’en s’élançant on passe par-dessus son ombre.

Non, je ne suis pas pressé.

Si je tends le bras, j’arrive exactement là où mon bras arrive.

Pas même un centimètre de plus.

Je touche là où je touche, non là où je pense.

Je ne peux m’asseoir que là où je suis.

Et cela fait rire comme toutes les vérités absolument véritables

Mais ce qui fait rire pour de bon

c’est que nous autres nous pensons toujours à autre chose

Et sommes en vadrouille loin d’un corps."

Fernando Pessoa

Bureau de tabac fut dit par Etienne Oumedjkane dans le petit théâtre de Félix Mayol au Clos Mayol à Toulon (existe-t-l encore ?) pour les 20 ans des 4 Saisons du Revest le 11 juin 2003

La dernière oeuvre de Rothko avant son suicide, le 25 février 1970. « Selon Rothko, l’artiste a pour mission de réparer le monde » Sans titre, 1970.

En 2022, Yannick Haenel s’exclamait, enthousiaste, dans la vibration Rothko : « Les amis, êtes-vous au courant ? Il y a des Rothko en France. Ils sont à Giverny, il y en a cinq. Cinq, oui ! Je les ai vus et n’en reviens pas : ma vie depuis dimanche est plus belle, plus fluide. La peinture nous métamorphose, elle influe sur notre psyché déboussolée – elle nous redonne la clarté, c’est-à-dire l’esprit. »

intérieur aux aubergines, Matisse, Musée de Grenoble

Rêver à trois aubergines | Écrits /Dominique Fourcade 1974

A la fin du XIXe siècle et surtout à l'orée du XXe se laisse entrevoir le prototype d'un nouveau monde (en même temps que, achevant de se constituer, s’érige et se fige définitivement l'ancien). Tandis que la révolution que les politiques envisageaient et, pour certains d'entre eux, réalisaient, ne pouvait, au mieux, faire (non négligeablement) qu'introduire un peu plus de justice dans l'ancien monde — et dieux merci qu’ils l’aient tenté et le tentent sans cesse, car cet ancien monde, devenu immonde, n’est pas mort ! — tandis que les politiques... quelques hommes, ceux que le vocabulaire ancien désigne (en les isolant monstrueusement) du nom d’artistes, des gens écrivant de la prose ou des vers, des philosophes, des peintres, des musiciens, en un mot des poètes-penseurs, quelques hommes voyaient par-delà le bien et le mal et proclamaient : à l'œuvre ! Tous à l'œuvre, dans l'illimité, pour un monde nouveau dont chacun — et non plus une élite désormais asphyxiée — sera le producteur. Aboli le grand-prêtre. Les producteurs ne célébreront le culte de rien.

Ce nouveau monde, lisons-le encore une fois, de conséquence en conséquence, dans Intérieur aux aubergines.

Puisque c'est de lire qu'il s'agit, il est patent que l'ordre de lecture récitationnel pratiqué jusqu'alors par l'Occident est lui-même bouleversé. Qu'on essaye de parcourir Intérieur aux aubergines de gauche à droite : cela n’est possible que jusqu’au miroir, au-delà duquel Matisse impose un mode de vision nouveau qui consiste à éliminer toute idée d’ordre de lecture. Le spectateur est contraint de reprendre les choses (de reprendre quoi au juste ?)

Intérieur aux aubergines en tout cas, au point où nous en sommes, ne peut plus être considéré comme un « tableau », et c'est bien avant La Danse de 1931-1932 que Matisse traduit la peinture en architecture,le spectateur reprend dès lors les choses à leur point de départ, et le point de départ, nouvelle manifestation de la révolution en cours, est au centre !

Intérieur aux aubergines ne nous conduit plus, comme la peinture avait coutume de le faire, de la périphérie vers le centre, il fait l'inverse ; il nous expose un univers non plus centripète mais centrifuge, en expansion. Et aucun point de cet univers n’est picturalement privilégié par rapport au reste, car le centre est partout. Il s'agit de lire et d’appréhender le tout simultanément, ou rien, et cette caractéristique a plusieurs corollaires :

- la première est que l’on échappe ici au temps chrétien, déchiré entre un passé fautif et un futur rédempteur, entre lesquels le présent, broyé, n'est qu'une étape transitoire et dérisoire — dans Intérieur aux aubergines il est midi, pas d’ombre, faire face !

- La deuxième est que l'on échappe à l'ordre occidental du récit : la peinture de Matisse ne raconte rien, nul événement, ni un bonheur ni une misère, n’illustre rien ; elle dévoile et expose une structure permanente, une partie de l’univers (celle- là ou une autre, toutes sont exemplaires), elle dit l’espace cosmique dont nous sommes l’un des constituants ; les mots « pendant », « avant », « après » n’ont ici plus de sens, ils sont remplacés par les mots « toujours, dès que l’on peut ouvrir les yeux, voici ».

- Troisième corollaire, Intérieur aux aubergines (et la peinture de Matisse en général) ne combat rien, pas plus qu’il n’approuve quoi que ce soit ; son propos est ailleurs. On échappe ici à l’antagonisme du bien et du mal, à une vision prise dans la tenaille du jugement moral de même que Intérieur aux aubergines excluait qu’aucune préférence esthétique fût accordée à une partie du tableau au détriment du reste.

- Quatrième corollaire, et non la moins importante, une nouvelle souplesse syntaxique : les différents éléments de la langue du tableau ne s’enchaînent plus dans l’ancien ordre causal où chacun jouait étroitement le rôle qui lui était dévolu de sujet, de verbe, de complément d’objet direct, de conjonction, de pronom relatif, etc., avec une proposition principale et des circonstancielles ; les éléments sont désormais juxtaposés, toutes les propositions sont sur le même plan, les composantes jouent toutes tous les rôles à la fois et sont les unes vis-à- vis des autres non plus dans une situation de cause à effet mais en rapport mutuel, dans un état de corrélation et de correspondance infinies.Matisse est l’un des premiers à ne plus dire : je vais vous conduire au temple, à Dieu. Il ne dit pas non plus, à la différence des politiques (et c’est un malheur pour tous, cette erreur, cette errance, ce retard fatal des politiques, même et surtout les plus avancés)

Matisse ne dit pas non plus : Dieu est mort. Il dit : les dieux sont partout et d’abord en nous. C’est nous. A nous ! Avec pour effet la pulvérisation de toute théologie.

—

Tout cesse alors d’être pensé en termes de but à atteindre, en termes de fin et de moyens, on est hors de portée du péché originel et du même coup prend fin le monde de la dialectique, cesse la fuite en avant.

Cette grande phrase révolutionnaire qui fait son chemin ici sans brutalité et chez d’autres à coups de poings, ce monde nouveau, Matisse ne fut pas seul à le promouvoir. Il ne vient certes qu’après Cézanne et Monet, ces haleurs prodigieux du monde à naître. Avec lui œuvrèrent mais terriblement plus volontaires, moins fluides, les Cubistes, quelques années durant, avant d’être repris par les anciens modes temporels, les exigences propres au récit et à la démonstration, avant d'être happés à nouveau par le monde chrétien. Parallèlement à Matisse la peinture de Bonnard écartait elle aussi, mais sans mot dire et avec grande tendresse, la rhétorique ancienne. A cela tendit également l’effort lucide de Mondrian. Il demeure mystérieux que des peintres — des musiciens aussi — aient pu si nombreux s’atteler à la tâche de dire le monde nouveau, élaborant simultanément la grammaire inédite indispensable, et continuer de chanter alors que tant d'écrivains, à l’heure de s’extraire de l'ancien monde et de prononcer leur vision, en ont été réduits aux cris, à l'invective, perdant toute sérénité. Qu'est-ce qui, au moment d'aborder l'illimité, énerva et affola Rimbaud à ce point ? Qu’est-ce qui rendit Lautréamont parodique et Nietzsche fou de douleur ? Alors qu'il dotait le concept d'œuvre de nouvelles structures, qu'est-ce qui réduisit le doux Mallarmé à procéder par saccades et le contraignit à l'inachevé cependant que, de Baudelaire, tout entier pris, lui, dans la gangue chrétienne, s’élevait continûment le chant, qualité supérieure du poète ? Seul Hölderlin, sur qui prit appui Rilke... Au seul Hölderlin, frappé par Apollon des décennies avant Cézanne, il fut donné, à l'égal de Cézanne, de se maintenir mélodiquement de l'autre côté des choses. Lui, le premier, opéra le déplacement fondamental : hors de la trajectoire de la dialectique. Lui le premier juxtaposa tous les éléments du métier, mots et dieux. Et chanta. Oui, Hölderlin et Cézanne, fondateurs de la lyrique moderne, mais ceci est une autre histoire.

Matisse, lui, en 1911, après Intérieur aux aubergines, n'en a pas fini avec la tâche qui lui incombe. Il lui faudra encore cinq ou six années pour pousser à l'extrême sa synthèse, et il lui restera dès lors (c'est à quoi il s’emploiera jusqu'à la fin de sa vie) à y introduire une vibration en l’inondant de lumière, en ne travaillant plus qu'avec la « couleur-lumière ». Mais en 1911 décisivement, Matisse expose un présent imaginé et non plus déduit.

Dominique Fourcade, revue Critique, mai 1974.

Ce texte me semble inciter à relire et à remettre en question cette injonction "Il faut être absolument moderne"

/https%3A%2F%2Fwww.france.tv%2Fimage%2Fvignette_16x9%2F800%2F450%2Fc%2Fh%2Fo%2Fcc427df7-phpe1rohc.jpg)

/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcLtY_Em0tbY%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhAb8RyzR9uo%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FkBdOWApmwi4%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FjtsHtlqRjpY%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0552430%2F20240402%2Fob_2fd021_maryse-conde-gordes-octobre-2021.png)

/https%3A%2F%2Fletemps-17455.kxcdn.com%2Fphotos%2Fe29bb5e6-7750-4010-bf38-72f62dfd3fb6%2Fmedium)

/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FbY5NgNwRM-U%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0552430%2F20240402%2Fob_57fb43_463ikdf6nzamddew6dot6vihey.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F_guDUXSkeV8%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fcdn.radiofrance.fr%2Fs3%2Fcruiser-production%2F2019%2F01%2F3efadbd3-3610-48ee-ad55-6a74393552a3%2F838_maryse_conde_pf_000_19z1go.jpg)

/https%3A%2F%2Fgeraldine.logeais.free.fr%2FsiteMC%2Fimages%2Fannexes.jpg)

/image%2F0552430%2F20240402%2Fob_3c87e0_463ikdf6nzamddew6dot6vihey.jpg)

/https%3A%2F%2Fwww.cinecenik.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2F152-P1.jpg)

/https%3A%2F%2Fletemps-17455.kxcdn.com%2Fassets%2Fletemps%2Fmeta-article-5da46b6545c1016e20d07fcd9e61c32f15da32e3a40e420dc22ae601b297d0fd.jpg)

/image%2F0552430%2F20240407%2Fob_b9e98f_moni-maryse.jpg)

/https%3A%2F%2Fimages.lenouvelliste.com%2Flenouvellisteprofil.jpg)

/https%3A%2F%2Fwww.potomitan.info%2Fayiti%2Fphotos%2Fagronomist2.jpg)

/https%3A%2F%2Floopnewslive.blob.core.windows.net%2Fliveimage%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-04%2FvvwLlDUNcm.jpg)

/image%2F0552430%2F20231203%2Fob_41a9c0_capture-d-e-cran-2023-12-03-a-09.png)

/idata%2F0242346%2Frimbaud-aden%2Frimbaud4.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_dcad05_ernest-pignon-ernest-rimbaud.png)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_894b48_images.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_501373_rimbaud-visage-ernest-pignon-ernest.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_7085a9_jc-rimbaud.jpg)

/http%3A%2F%2Fabardel.free.fr%2Fbiographie%2Fdedicace_300px.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_75642b_290758306-5872821876080288-68532219286.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_476ea5_ob-4e61bf-37-bai-kal5.JPG)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_1e75b4_ob-18cdce-jc-rimbaud.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FgaOfWFIJSlw%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FjLivXwzzhjM%2Fhqdefault.jpg)

![[Rimbaud Remix] - Lecture d'Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud](https://image.over-blog.com/FKsI4k0gWm1wKz_dx497Qq_vwEE=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fd2HY_FK0BIo%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPPziwDMc_4U%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0JqMgnPTOts%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FBuyQBez5NiWL9yHHvVgs7g%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)

/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2F9bdPhVx7G6hNGHVq2WZvbT%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_a99a7f_livchine-le-chemin-de-rimbaud.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_6ea327_406078244-10227577134951994-4876658310.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_7da1c7_407253084-10227585938172069-4593949493.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_9260e7_400191485-10227498896676086-7253945848.jpg)

/https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2Fa64032_0414a589d1754efa96008898ae0712b0~mv2.jpeg%2Fv1%2Ffill%2Fw_1000%2Ch_750%2Cal_c%2Cq_85%2Cusm_0.66_1.00_0.01%2Fa64032_0414a589d1754efa96008898ae0712b0~mv2.jpeg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_d141b8_400756489-10219675465275752-7139994451.jpg)

/image%2F0552430%2F20231203%2Fob_8faa99_407814897-10227590196518525-2968884485.jpg)

/image%2F0552430%2F20231204%2Fob_4acd35_livchine-harar.png)

/image%2F0552430%2F20231203%2Fob_c6aeca_407814897-10227590196518525-2968884485.jpg)

/image%2F0552430%2F20231204%2Fob_25df3a_livchine-harar.png)

/https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2Fa64032_100b543d1c624ab7bfd974f87017e37f~mv2.jpg%2Fv1%2Ffill%2Fw_1000%2Ch_563%2Cal_c%2Cq_85%2Cusm_0.66_1.00_0.01%2Fa64032_100b543d1c624ab7bfd974f87017e37f~mv2.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fi_NZ8J3t3Vk%2Fhqdefault.jpg)

/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0xm4ak8BlrI%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_6dbb12_407431811-10231567319675675-8351021986.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_8427c4_406397265-1096074308232696-59819238479.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_a09fcb_407739664-10231675068247786-4540041280.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_b3b448_407413981-10232288223609305-2304625940.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_06d95f_pt122250-1330823-w630.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_924e7a_267716311-5251022178260264-67297329181.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_0a7fac_267784464-5251022558260226-19821473127.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_42d326_268199086-5251023268260155-19172049860.jpg)

/image%2F0552430%2F20231202%2Fob_e70ba0_img-20231202-162119.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FIhb-VWwvZlg%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0552430%2F20231203%2Fob_dec60b_capture-d-e-cran-2023-12-03-a-09.png)

/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FcqywwPNPyP2KJJDFPfjSd4%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)

/http%3A%2F%2Fwww.pileface.com%2Fsollers%2FIMG%2Fjpg%2Frothko-artpress-300.jpg)

/image%2F0552430%2F20231205%2Fob_0a0031_5c85774.jpg)

/image%2F0552430%2F20231205%2Fob_a2ea56_406525491-1098739121299548-79100850504.jpg)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_94f76d_04.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_397cc9_venus-chauvet.jpg)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_f872c4_la-rose-couv-basse-def.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_cca535_homo-botticelli.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F_otJ8saI0pM%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F09FT-ZcZUjo%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_65fcf5_07.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_f92a06_08.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_a81e44_09.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_779201_10.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_441703_25.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_88b0b0_32.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_299e8b_36.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_d5ac62_277781167-5010461902404777-29636005170.jpg)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_59ed06_egare-couv.jpg)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_9f298e_11.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_a38eeb_12.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_cfa1ef_14.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_f8ced5_15.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_529000_18.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_ab7138_19.png)

/image%2F0552430%2F20220406%2Fob_82cf1c_20.png)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FRNP6OyLqmyc%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Ff7sOZC8zzj4%2Fhqdefault.jpg)

![[A Nouveau, fragments 5] : Tableau 1 - En attendant je pleure](https://image.over-blog.com/OuyM9_v4Zfwlj3pw4iCBDWPGRRc=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F1208290526-6e09679219f175b70651c90d5685faf92a0a461ef86960f8747bce46b703aa52-d_1280)

![Et puis après j'ai souri [A Nouveau, fragments 5], l'esquisse (Un Possible 3 - Variation 2)](https://image.over-blog.com/I54HH1wHo_2Bl2zGFEwMXfT5kf0=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F608028135-5e3a09a2762b8567449395df1d1419b3ee34186ed771df44c09fe1b451d84277-d_640)

/https%3A%2F%2Fs1.dmcdn.net%2Fv%2F7CuR1bIVzveAr_ZO%2Fx240)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Ft46cGy-R9QE%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fs1.dmcdn.net%2Fv%2F7C_Q1bLp1z0RrmCV%2Fx240)

![Rien ne sera plus jamais comme avant [A Nouveau, fragments 2]](https://image.over-blog.com/WIO2JmWNpbjSFq5c22VydyfnANI=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F561921916-a789264ee441c3476912d47e7920a863e05d01794c91c5ac47414f45523e6e18-d_640)

![On ira voir la mer [A Nouveau, fragments 3]](https://image.over-blog.com/bQ4p7QK6lrEWRvdQN3AFs0--Jo4=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F562978619-1f69f093abe64ab693071b67b9fddde4d51f24d01e683aee0e3a26097e80c84c-d_960)

![Nous serons vieux aussi [A Nouveau, fragments 4]](https://image.over-blog.com/FYrvvfi2tac8NkFmiC2bpYRbUUE=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F564194654-4ea7ee46e7e9d2406e8b97fab52bcd08dcacd1c0fbf3bd3d5d6ae66b1ad4173f-d_1280)

/image%2F0552430%2F20240221%2Fob_64f690_capture-d-e-cran-2024-02-21-a-09.png)

/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FLP7SP5QNMKhiikKNvcjhSo%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FanbV2aJ9L9I%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FYLO6uv9MLvw%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FNi26kHzmfK8%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Ftir5_m6E4lc%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fs2.dmcdn.net%2Fv%2F1nBgr1V4-HfE0bWiH%2Fx240)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F0kyLooKv6mU%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fimages.theconversation.com%2Ffiles%2F208250%2Foriginal%2Ffile-20180228-36706-1thj17c.jpg%3Fixlib%3Drb-1.1.0%26rect%3D0%2C729%2C5463%2C2727%26q%3D45%26auto%3Dformat%26w%3D1356%26h%3D668%26fit%3Dcrop)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FsG-sy80_hJ4%2Fhqdefault.jpg)

/https%3A%2F%2Fasset.lemde.fr%2Fmedias%2Fimg%2Fsocial-network%2Fdefault.png)